赴山海提前除名李凯馨, 生日祝福冷落下的避险逻辑

发布日期:2025-05-21 08:30 点击次数:158

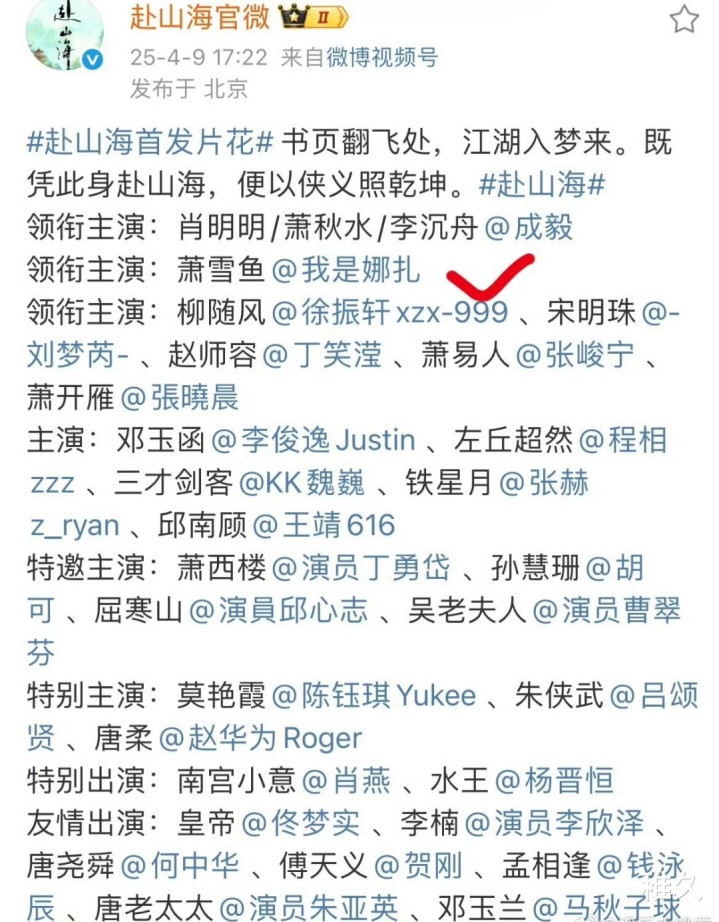

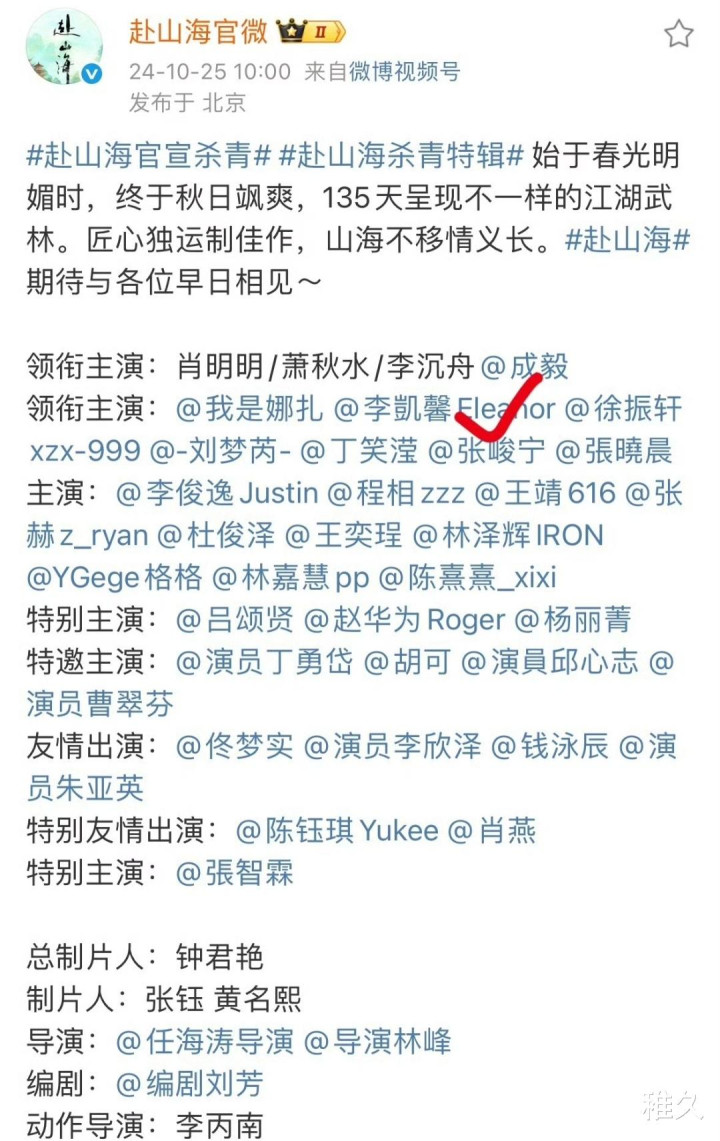

4月10日,一则关于李凯馨被影视作品《赴山海》剧组除名的消息在娱乐圈掀起波澜。据爆料,剧组在录音事件曝光前已悄然将李凯馨除名,甚至连其生日祝福也被集体删除,而其他演员却正常收到祝福。这一操作被网友戏称为"紧急避险",折射出娱乐圈的敏感生态与风险管控机制。

娱乐圈作为光鲜与争议并存的名利场,类似事件并非孤例。从早年范冰冰因税务风波被作品剔除,到某顶流明星因绯闻被广告商迅速解约,资本与舆论的博弈从未停止。此次《赴山海》剧组的提前行动,凸显了商业项目对口碑风险的零容忍态度。当明星的个人行为可能引发系统性危机时,项目方往往选择第一时间切割关联,以保护投资回报与品牌声誉。

从行业规则看,这种"未爆先除"的操作既是资本逐利的本能反应,也是影视工业化流程的必然结果。在流媒体时代,作品的网络传播速度远超传统院线,任何负面信息都可能在短时间内摧毁市场期待。剧组的决策逻辑并非单纯的道德审判,而是基于风险评估的商业抉择。正如影视公司内部的风险管控手册所写:"任何可能影响作品传播系数的变量,都应在首映前48小时完成隔离"。

值得注意的是,这种风险规避机制也带来新的伦理争议。当资本的避险冲动与艺人的生存权利发生冲突时,行业应建立怎样的平衡机制?李凯馨事件中,其团队曾发表声明称"艺人尚在调查阶段即遭全面封杀",引发部分粉丝对流程正义的质疑。这提醒我们,在强调商业利益的同时,行业生态仍需完善对艺人的申诉保障与救济通道。

此次事件也促使公众重新审视明星与作品的关系。观众逐渐认识到,作品的艺术价值不应被主演的个人行为完全绑架,而明星也需明白职业操守是演艺生命的底线。正如某影评人所言:"当流量明星的商业价值凌驾于创作本体之上,整个行业的生态就已失衡。"

《赴山海》的紧急避险操作,既是行业风险意识觉醒的标志,也敲响了娱乐资本过度敏感的警钟。在未来,如何在商业利益、艺人权益与公众期待之间找到平衡点,将决定中国影视行业能否实现健康可持续发展。这场风波终将平息,但它带来的行业思考,或许才刚刚开始。